di SERGIO MORA <>

Sono ateo perché non credo

Questa semplice definizione crea il motivo per individuare nel “non credere” la condizione migliore, neutrale per effettuare una ricerca che sia veramente un fatto di libera coscienza e di ricerca della verità. Quella verità, o quelle verità che sono sempre state occultate da opportunismi o volontà di potenza.

L’ateismo non è una posizione di recente acquisizione, di natura illuministica o positivistica.

Se guardiamo con attenzione, nella storia, ogni volta che si erge una religione accanto ad essa si sviluppa il pensiero ateo. E’ una sorta di difesa del pensiero umano che vuole veder chiaro all’interno di sistemi dogmatici, non verificabili e spesso totalmente astratti.

Quindi l’ateo è sempre esistito ed è stato ferocemente combattuto tanto che spesso non conosciamo i nomi e i fatti che hanno dato luogo a incredibili mattanze.

I limiti della mente arcaica

La formazione mentale del pensiero arcaico era totalmente incapace di produrre contesti di riflessione logica estesi e articolati. L’uomo delle origini non era in grado di andare oltre la realtà di fatto: gli sfuggiva il senso e la presenza delle “seconde cause” e quindi la riflessione articolata, come oggi noi la intendiamo, era assente dal suo orizzonte di pensiero.

L’antropologo ed etologo Lucien Levy Bruhl1 è stato il primo a individuare il campo cognitivo delle prime popolazioni che hanno abitato il nostro pianeta.

Un plagio atavico

I fenomeni naturali venivano giustificati all’interno del “pensiero magico” dove la realtà animata delle cose assumeva il senso arcano della lontananza della verità.

Il passaggio dal “pensiero magico” all’animismo ha, successivamente creato la giustificazione inconscia della religione: il legame che unisce la terra con il cielo, sede di una presenza oscura ma sempre presente.

La rappresentazione logica dello stato dei fenomeni naturali veniva oltrepassato da questo efficace concetto per sua essenza fondato sull’indimostrabile: il dogma.

Questo metodo di quiescenza permetteva di muovere intere popolazioni giustificando l’autorità di chi li governava.

“Tempo e spazio”

Le palesi contraddizioni non sono mancate ma è anche mancata la volontà di una più diffusa denuncia. Si sono manifestati aspetti di pubblica eresia, come nel caso di Giordano Bruno, che hanno offerto il destro per opporre alla verità la legge del più forte tramite il rogo.

L’unità teologica di “tempo e spazio”, che ha determinato la cultura del sacro romano impero, è stata contraddetta dallo stesso potere teologale, qualche secolo dopo, dando mandato di conquista dello “spazio-tempo” a Ignazio di Loyola: ossia la glorificazione ecclesiastica del potere temporale.

L’esempio delle missioni come volontà di conquista.

Sullo spirito ha vinto la materia, ma forse nessuno se ne era accorto.

Il timore della conoscenza

I primi atei si perdono nelle sabbie dei tempi.

Ippazia, ad esempio, era un caso unico di conoscenze positivistiche accumulate dallo sviluppo delle filosofie greche e balcaniche: il sorgere impetuoso del pensiero cristiano ha determinato la cancellazione totale del suo operato accanto al suo tragico assassinio.

La cultura come sommatoria ragionata di tutte le conoscenze non doveva semplicemente esistere.

Anche la celebre biblioteca di Alessandria ha subito la stessa sorte di totale distruzione.

Contro il dogmatismo

Ippocrate, il fondatore della scienza medica, si è scontrato più volte con concetti privi di validità che mettevano in crisi lo studio approfondito del corpo umano.

La stessa incomprensione che incontrò, secoli dopo, Leonardo con la pratica anatomica.

Anche in questo caso la verità venne contagiata dal preconcetto religioso.

Socrate è stato fra i primi ad evidenziare l’aspetto vacuo e fuorviante della religiosità.

Il suo metodo di indagine, basato sulla dialettica, ha reso impraticabili asserzioni sospese sul vuoto.

Metodi e finalità

Spesso si pongono a confronto le personalità sovvertitrici di Socrate e Gesù.

Sono due menti che si muovono all’interno di necessità e fini molto diversi: Socrate era totalmente avulso da ogni visione religiosa, Gesù voleva riformare un pensiero religioso rigido e classista, l’ebraismo, per instaurare una confessione universale, senza distinzioni di genere.

Socrate adoperava, nella sua avvincente discorsività, la dialettica, poggiante sull’evidente stato di contraddizione di concetti abitualmente accettati. Gesù saltava a piè pari ogni dimostrazione e avvalorava i propri enunciati con l’uso delle “parabole”: racconti esemplificativi delle proprie asserzioni.

Metodo e finalità comunicative erano improntate ad evidenti diversità di pensiero.

Uno scontro ad armi pari

Con Sant’Agostino, anche il pensiero religioso volle acquisire gli strumenti della cultura ellenico-romana adoperando la dialettica a proprio vantaggio e soprattutto a fini politici per il dominio territoriale. Tommaso d’Aquino elaborò il suo pensiero dottrinario attraverso l’abile utilizzo di un reticolo congetturale pseudo-dimostrativo, supportato da riferimenti aristotelici che conquistarono la visione dantesca della storia medioevale.

L’onere della prova

La scienza ha ormai determinato lo sviluppo e il futuro stesso del genere umano.

L’animismo arcaico e superstizioso non ha più ragione di esistere.

La religione torna a confondersi con i destini umani attraverso le minacce terroristiche dei paesi islamici, oppure attraverso i risvegli nazionalistici dei paesi minacciati dalle recessioni economiche e dai flussi migratori.

Già Thomas Mann aveva colto nella religione una delle presunte motivazioni d’ogni guerra: probabilmente il motivo irrazionale di voler giustificare la propria cieca violenza.

Ecco allora risorgere i concetti di Dio, patria e famiglia di cui pensavamo di essere immunizzati.

Se l’uomo del futuro dovrà essere ateo, è necessario che sia libero da condizionamenti, oppure che sia capace di intercettarli, per superare i limiti della paura ed essere capace di guardare sempre oltre.

Alba e crepuscolo

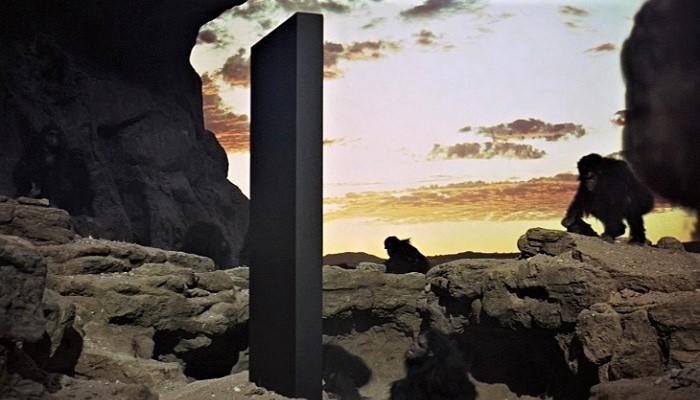

Le inquadrature iniziali di “2001 Odissea nello spazio” mostrano quella straordinaria “concordia oppositorum” fra l’alba e crepuscolo nella sagoma enigmatica di un monolite biblico, indice di tutti gli atti di ingiustizia che l’uomo ha chiamato civiltà.

Questa sagace considerazione filmica da parte di Kubrick rammenta il mistero tragico del destino umano proposto dal saggio di Oswald Spengler2. L’epilogo di ogni assurdo dogmatismo.

Lascia un commento